Charles Messier

Charles Messier

par Pierre Paquette

Auteur de l’un des plus célèbres catalogues d’objets de ciel profond, Charles Messier est né le 26 juin 1730 à Badonviller [1], un petit village (1 500 habitants environ à notre époque) dans ce qui est aujourd’hui le département de la Meurthe-et-Moselle, dans la région de la Lorraine, en France.

Dixième des douze enfants (voir ci-dessous) de Nicolas Messier [1682–1741] et Françoise B. Grandblaise [d. 1765], Charles commence à s’intéresser à l’astronomie suite au passage de la Grande comète de 1744 (C/1743 X1 [2]) de même qu’à une éclipse annulaire de Soleil qu’il observa le 25 juillet 1748 à Badonviller.

Suite au décès de leur père en 1741 et à un accident de jeu qui lui cause une fracture de la cuisse, Charles est élevé et instruit par son grand frère Hyacinthe (alors âgé de 24 ans ; Charles en avait 11), qui lui apprend notamment le souci du détail qui lui sera si utile plus tard dans ses observations astronomiques. Les frères et sœurs de Messier étaient, en ordre chronologique :

- Nicolas et Anne (Marie) [1716] ;

- Hyacinthe [1717–1791] ;

- Anne [1719] ;

- Barbe [1723–1724] ;

- Nicolas [1725] ;

- Claude [1725–?] ;

- Nicolas-François [1726–?] ;

- Joseph [1728–1729] ;

- Joseph [1732–1804] ; et

- Barbe [1734–1787].

En 1751, Charles Messier commence à travailler pour Joseph Nicolas Delisle, astronome de la Marine, qui a construit un observatoire à l’Hôtel de Cluny [3] (la photo ci-contre, prise par l’auteur, montre une tour d’où Messier aurait observé). Delisle avait été appelé par Pierre le Grand, tsar de Russie, pour ouvrir à Saint-Pétersbourg une école d’astronomie ; même s’il est arrivé après la mort du tsar, il y a fait fortune. Engagé d’abord pour sa belle écriture et affecté à une carte de la Chine (plus exactement Běijīng et la Grande Muraille), Messier apprit de l’assistant de Delisle, Libour, à noter ses observations ; la première qu’il nota ainsi fut celle du transit de Mercure le 6 mai 1753.

En 1751, Charles Messier commence à travailler pour Joseph Nicolas Delisle, astronome de la Marine, qui a construit un observatoire à l’Hôtel de Cluny [3] (la photo ci-contre, prise par l’auteur, montre une tour d’où Messier aurait observé). Delisle avait été appelé par Pierre le Grand, tsar de Russie, pour ouvrir à Saint-Pétersbourg une école d’astronomie ; même s’il est arrivé après la mort du tsar, il y a fait fortune. Engagé d’abord pour sa belle écriture et affecté à une carte de la Chine (plus exactement Běijīng et la Grande Muraille), Messier apprit de l’assistant de Delisle, Libour, à noter ses observations ; la première qu’il nota ainsi fut celle du transit de Mercure le 6 mai 1753.

On pourrait dire que l’origine du déménagement de Charles Messier à Paris est politique : en effet, la principauté de Salm-Salm est partagée le 21 décembre 1751 entre la France et l’Allemagne, et Hyacinthe Messier décide d’aller à Senones [4], nouvelle capitale de Salm-Salm, maintenant rattachée à l’Allemagne, par soutien pour les princes de Salm-Salm. Les remous politiques se faisaient sentir quelque temps auparavant, et déjà le 23 septembre 1751 Charles quitta pour Paris, où il arriva le 2 octobre. Delisle et son épouse l’accueillent relativement bien, et il vit avec eux.

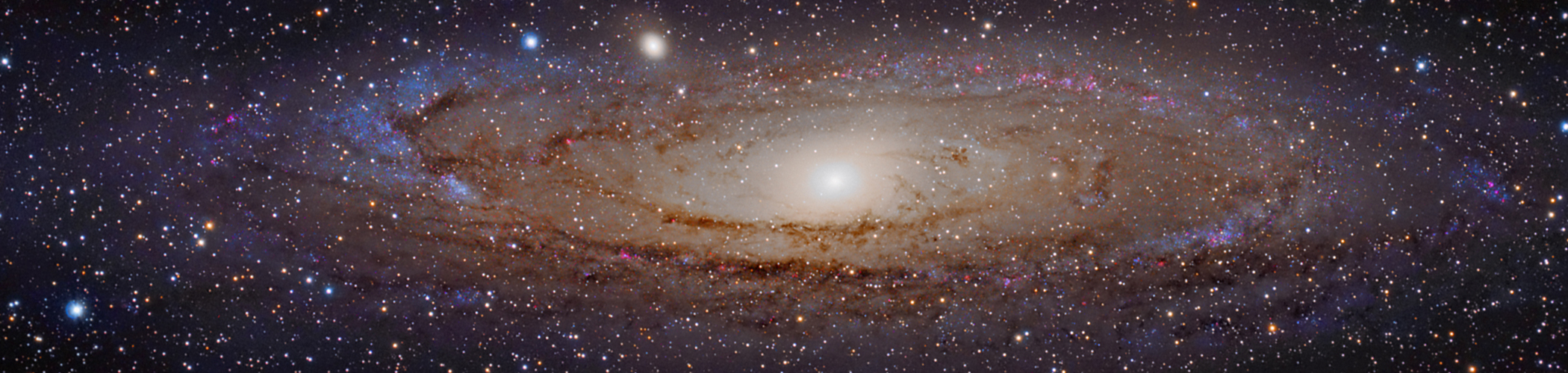

C’est en cherchant la comète de Halley, dont on a prévu le retour en 1758, que Messier observe ce qui deviendra plus tard le premier objet de Messier, soit la nébuleuse du Crabe (aujourd’hui aussi désignée NGC 1952), découverte par John Bevis [5] en 1731. Delisle, d’abord contrôlant (refusant d’admettre que Messier avait bel et bien vu, le 21 janvier 1759 la comète de Halley [6] et refusant de publier une découverte de comète par Messier), laisse cependant Messier travailler par lui-même par la suite (Delisle vieillit et passe à la retraite), ce qui permet à Messier de découvrir 19 objets de ciel profond dans la seule année 1764.

Continuant dans ses observations astronomiques et l’accumulation de données pour ce qui allait plus tard devenir son catalogue, Messier découvre de nouvelles comètes. Le 21 mai 1764, il est élu membre de l’Académie de Haarlem aux Pays-Bas ; le 6 décembre 1764, il est fait membre étranger de la Royal Society à Londres ; 1765 le fait membre de l’Académie d’Auxerre et de l’Institut de Bologne. En 1767, il s’embarque sur le navire L’Aurore avec Alexandre-Guy Pingré [1711–1796] pour trois mois et demi (mais le voyage dure, avec les portions terrestres, du 12 mai au 1er septembre) afin de tester de nouveaux chronomètres marins ; ce sera sa seule aventure marine, lui qui travaille justement pour la Marine ! En avril 1769, il devient membre de l’Académie royale des sciences de Suède (Kungliga Vetenskapsakademien). Le 8 aout 1769, il dresse une carte d’une comète qu’il vient de découvrir et l’envoie au roi de Prusse Frédéric II le Grand [1712–1786], qui le fait devenir membre de l’Académie royale des sciences (Königliche Akademie der Wissenschaften) le 14 septembre 1769. Le 30 juin 1770, il devient membre de l’Académie Royale des Sciences de Paris.

À l’âge de 40 ans, le 26 novembre 1770, Charles Messier épouse Marie-Françoise de Vermauchampt, alors âgée de 37 ans (ou 32 selon une source). Elle décède le 23 mars 1772 après la naissance (le 15) de leur seul fils, Antoine-Charles, qui quitte lui-même ce monde quelques jours plus tard (le 26) — il est faux de dire que Messier était plus amer d’avoir manqué la découverte de ce qui aurait été sa « treizième comète » le soir du 23 que d’avoir perdu son épouse, entre autres parce que la comète est découverte le 8 et qu’elle n’est pas la treizième de Messier. Il semble que Charles et Marie-Françoise se connaissaient, au moins de vue, depuis environ 15 ans au moment de leur mariage.

.jpg) Après la publication d’une première version de son catalogue en 1771 (présenté le 16 février à l’Académie à Paris), il est officiellement nommé le 30 septembre astronome de la Marine, avec un salaire de 1 700 francs par an (augmenté à 2 000 francs en 1774). L’an 1772 le voit devenir membre de l’Académie impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, de même que d’une académie royale en Hongrie.

Après la publication d’une première version de son catalogue en 1771 (présenté le 16 février à l’Académie à Paris), il est officiellement nommé le 30 septembre astronome de la Marine, avec un salaire de 1 700 francs par an (augmenté à 2 000 francs en 1774). L’an 1772 le voit devenir membre de l’Académie impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, de même que d’une académie royale en Hongrie.

Après le décès de son épouse et de leur fils en 1772, Messier observe moins — il prend d’ailleurs trois mois de vacances dans sa Lorraine natale de septembre à novembre. Il ne découvre d’ailleurs aucune nébuleuse et aucune comète entre NGC 7654 / Messier 52 le 7 septembre 1774 (année où il rencontre apparemment Pierre Méchain [1744–1804], mais peut-être avant) et NGC 5024 / Messier 53 le 26 février 1777 (découvert le 3 février 1775 par Johann Elert Bode) ou même le 24 juillet 1778 (NGC 6715 / Messier 54, découvert par Messier). Entretemps, le 9 janvier 1777, Messier est élu membre de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg (Academia Scientiarum Imperialis Petropolitinae), sur recommandation de Frédéric-César de La Harpe [1754–1838]. En 1780, il devient membre d’une société littéraire d’Uppsala, en Suède.

Le 13 mars 1781, William Herschel découvre la planète Uranus, d’abord prise pour une comète. Dès que Messier apprend la nouvelle (directement de Herschel) le 14 avril, il se met à l’observer assidument (bien qu’il la trouve difficile à voir, ce qui rehausse d’autant plus son estime de Herschel) ; ses observations sont transmises à Jean Baptiste Gaspard Bochart de Saron [1730–1794] [7], qui calcule bientôt (le 8 mai) que l’astre nouvellement découvert a une orbite trop grande pour être une comète et doit ainsi être une nouvelle planète ! Le résultat est confirmé par au moins quatre autres astronomes (Boscovich, Lexell, Lalande et Méchain). Cette découverte distrait Messier de ses observations régulières (on note une certaine baisse dans la précision de ses observations) et incité Herschel à entreprendre une recherche de « nébuleuses », semblable à celle menée par Messier.

En novembre 1781, une visite du parc Monceau avec de Saron tourne à la tragédie : Messier sortant d’une grotte voit ce qu’il croit en être une autre, mais c’est en fait une glacière, et il tombe de huit mètres. Trois hommes le sortent de sa fâcheuse position, mais un an lui sera requis pour récupérer complètement de ses blessures : un bras, une cuisse, deux côtes et un poignet de fracturés (témoignage de la piètre qualité des soins de santé de l’époque en comparaison d’aujourd’hui !). Il subit alors une forte perte de revenus et vit presque de la charité, devant emprunter à Lalande de l’huile pour ses lampes. Cela ne l’empêche pas d’observer un nouveau transit de Mercure le 12 novembre 1782, à peine trois jours après sa pleine rémission.

Sachant probablement qu’il n’a pas les moyens instrumentaux de tenir tête à Herschel dans sa recherche de « nébuleuses » (on ignore alors la vraie nature des galaxies), Messier perd quelque peu l’intérêt pour celles-ci, et ses observations après cette date sont de moins en moins consacrées aux objets de ciel profond et de plus en plus aux comètes. Il en découvre vingt (13 originales plus 7 codécouvertes) et « en a observé 45, autant que tous les Astronomes qui ont vécu avant lui » [Messier 1808], ce qui lui vaut de recevoir le surnom de « furêt des comètes » de la part du roi Louis XVI. Messier devient membre de l’Académie des sciences de Dublin en 1784, de l’Académie de Stanislas en 1785, et de l’Académie de Vergara en 1788.

Napoléon lui-même lui en 1806 octroie la Croix de la Légion d’Honneur (qui semble curieusement apparaitre sur un portrait de Messier dressé en 1771 !). Messier perd en échange beaucoup de sa crédibilité scientifique, car il dédie, dans un mémoire de 1808, la grande comète de 1769 à l’empereur, né une semaine après la découverte de celle-ci : il est ainsi « le dernier scientifique sérieux à dire que les comètes annoncent des évènements sur Terre » (selon Hartmut Frommert, seds.org). Messier donne ce mémoire à l’empereur le 14 février 1808, mais ce dernier n’en fait pas grand cas — peut-être parce que l’on peut presque le lire comme un plaidoyer pour une assistance monétaire, la couverture mentionnant en effet :

Napoléon lui-même lui en 1806 octroie la Croix de la Légion d’Honneur (qui semble curieusement apparaitre sur un portrait de Messier dressé en 1771 !). Messier perd en échange beaucoup de sa crédibilité scientifique, car il dédie, dans un mémoire de 1808, la grande comète de 1769 à l’empereur, né une semaine après la découverte de celle-ci : il est ainsi « le dernier scientifique sérieux à dire que les comètes annoncent des évènements sur Terre » (selon Hartmut Frommert, seds.org). Messier donne ce mémoire à l’empereur le 14 février 1808, mais ce dernier n’en fait pas grand cas — peut-être parce que l’on peut presque le lire comme un plaidoyer pour une assistance monétaire, la couverture mentionnant en effet :

Toutes ces Comètes, observées de l’Observatoire de la Marine, hôtel de Cluny : la Marine avait payé le loyer de cet Observatoire (600 liv.) depuis 1755 jusqu’en 1789 ; supprimé alors par la Révolution, ce loyer est devenu à la charge de M. Messier, qui le paye encore aujourd’hui.

En 1815, Messier est victime d’un accident vasculaire cérébral, qui rend sa vie quotidienne de plus en plus difficile, jusqu’à son décès à l’âge de 86 ans, dans la nuit du 11 au 12 avril 1817 à Paris, où il est enterré au cimentière du Père-Lachaise, dans une tombe non identifiée. Rappelons qu’il n’a aucun descendant, son unique fils étant mort quelques jours seulement après sa naissance.

Les instruments de Messier

En lisant les différentes versions de son catalogue de même que ses nombreux autres articles parus par exemple dans la Connaissance des Temps, on découvre que Messier a utilisé plusieurs instruments dans sa vie. Voici ceux utilisés entre 1765 et 1769, telle que publiée dans la Connaissance des Temps pour 1807 et reprise dans le livre de Kenneth Glyn Jones, Messier’s Nebulae and Star Clusters (1968 et 1991, la liste est à la page 371 de l’édition de 1991) :

- Télescope de 750 cm (25 pieds) de focale, grossissant 138 ×

- Lunette achromatique de M. de Courtanvaux, 320 cm (10½ pieds) de focale, grossissant 120 ×

- Lunette achromatique du duc de Chaulnes, 100 cm (3¼ pieds) de focale, grossissant 120 ×, fabriquée par Dollond (appremment 90 mm [3½ pouces] de diamètre)

- Lunette de 700 cm (23 pieds) de focale, grossissant 102 ×

- Lunette de M. Baudouin, 900 cm (30 pieds) de focale, grossissant 117 ×

- Lunette de Campani de M. Maraldi, grossissant 64 ×

- Télescope de type grégorien « court » de M. Lemonnier, 180 cm (6 pieds) de focale, grossissant 110 × (on m’a signalé que cela pourrait être erroné)

- Télescope de type grégorien de 15 cm (6 pouces) de diamètre, 900 cm (30 pieds) de focale, grossissant 104 ×

- Télescope de type newtonien de 135 cm (4½ pieds) de focale, grossissant 60 ×

- Lunette de M. de Saron, 75 mm (3 pouces) de diamètre, 30 cm (1 pied) de focale, grossissant 44 ×

- Lunette de l’Observatoire de Paris, 575 cm (19 pieds) de focale, grossissant 76 ×

Il est à noter que les miroirs des télescopes de Messier étant faits de métal speculum (environ 68 % de cuivre et 32 % d’étain), leur pouvoir réfléchissant était beaucoup plus faible que celui des miroirs de verre aluminé modernes (apparus vers 1850). Ainsi, un des instruments préférés de Messier, un télescope de type grégorien de 19 cm (7½″) de diamètre et 975 cm (32′) de focale grossissant 104 × (pas dans la liste ci-dessus) était l’équivalent, côté collecteur de lumière, d’une lunette de 90 mm (3½ pouces) ; de même, le télescope de type newtonien de 20 cm (8″), obtenu de Delisle, apparemment l’instrument « original » à l’Hôtel de Cluny d’où Messier observait, ne collecte autant de lumière qu’une lunette de 65 mm (2½″) environ. Un astronome amateur d’aujourd’hui, doté d’une lunette de 100 mm (4 pouces) ou d’un télescope de type newtonien de 150 mm (6″), est donc mieux équipé que Messier à l’époque, surtout avec les traitements optiques modernes (outre le fait que Messier vivait dans un monde où la pollution lumineuse était essentiellement nulle, mais il y avait toutefois de la poussière et de la fumée dans l’air). On remarquera aussi que le grossissement des instruments de Messier semble fixe, ce qui implique que les oculaires interchangeables n’existaient alors pas.

Notes

1) Badenweiler en allemand ; c’était alors la capitale d’un état nommé Grafschaft (plus tard Fürstentum) Salm-Salm, en français le Comté (plus tard Principauté) de Salm-Salm. La principauté de Salm-Salm, du moins la partie rattachée à l’Allemagne après le partage de 1751, était si petite, selon Voltaire (qui en avait été chassé), qu’« un escargot [en] ferait le tour en une journée »…

2) Sixième plus brillante comète de l’Histoire, aussi appelée comète de Chéseaux en l’honneur de Jean-Philippe Loys de Chéseaux [1718–1751] qui l’a beaucoup étudiée, bien qu’elle ait été découverte par Dirk Klinkenberg [1709–1799], qui découvrit aussi C/1762 K1 et en l’honneur de qui l’astéroïde 1980 TT6 fut nommé (10427) Klinkenberg.

3) Ou de Clugny comme on écrivait à l’époque ; c’est aujourd’hui le Musée national du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny, situé au 6, place Paul-Painlevé, dans le Quartier Latin de Paris, 5e Arrondissement — notre image ; l’observatoire a été enlevé au début du XVIIIe siècle.

4) Où se trouve d’ailleurs l’hôtel Messier, (5, place Clémenceau) nommé en l’honneur d’Hyacinthe, qui est receveur général de la Principauté. Le bâtiment est aujourd’hui une propriété privée.

5) John Bevis (né le 31 octobre 1693 ou le 10 novembre 1695 et décédé le 6 novembre 1771) a aussi observé une occultation de Mercure par Vénus le 28 mai 1737 et compilé un catalogue d’étoiles ou atlas appelé Uranographia Britannica vers 1750. Anecdote : Un certain Thomas Hughes avait demandé à Bevis pourquoi les fleurs ne poussaient pas dans son jardin ; Bevis découvrit que l’eau du puits de Hughes contenait beaucoup de fer. Un nouveau puits fut creusé, dont l’eau était très purgative, et Bagnigge Wells fut établi l’année suivante, un des spas les plus populaires du XVIIIe siècle.

6) Redécouverte par Johann Georg Palitzsch [1723–1788] dans la nuit du 25 au 26 décembre 1758 à un autre endroit que celui que Delisle avait calculé. Delisle ne l’annonça que le 1er avril 1759.

7) Membre honoraire de l’Académie royale des sciences et plus tard (1789–1791) premier président du parlement de Paris (et non de la France, comme le mentionne au moins une source).

© 2025 Astronomie‑Québec / Pierre Paquette