Catalogue des nébuleuses et des amas d’étoiles original de Messier

par Pierre Paquette

.jpg) Voici le texte original de la première version du catalogue de Messier, tel que publié en 1774 dans les Mémoires de l’Académie Royale des Sciences pour 1771 (p. 435–471). À noter que Messier n’a pas, dans cette première version, attribué de numéro aux objets du catalogue.

Voici le texte original de la première version du catalogue de Messier, tel que publié en 1774 dans les Mémoires de l’Académie Royale des Sciences pour 1771 (p. 435–471). À noter que Messier n’a pas, dans cette première version, attribué de numéro aux objets du catalogue.

Ceci est le texte tel qu’il fut imprimé en 1774. Les « ſ » sont des « s longs », l’ancienne façon d’écrire la lettre « s minuscule » au début ou au milieu d’un mot. Je n’ai pas gardé les sauts de lignes originaux, sauf dans le titre et les sous-titres. Les notes sur le côté apparaissent dans le document original. Je n’ai rien rajouté ni enlevé, sauf peut-être des espaces fines ou insécables, dont l’emploi semble très inconstant dans la publication originale. Autrement, je suis les normes typographiques appliquées au document original, et non celles suivies ailleurs sur ce site.

CATALOGUE

DES NÉBULEUSES

ET

DES AMAS D’ÉTOILES,

Que l’on découvre parmi les Étoiles fixes,

ſur l’horizon de Paris.

Obſervées à l’Obſervatoire de la Marine,

avec différens inſtrumens.

Par M. M e s s i e r.

Plusieurs Aſtronomes ont travaillé à la recherche des Étoiles nébuleuſes, comme Hévélius, Huygens, Derham, Halley, Cheſeaux, l’Abbé de la Caille, & en dernier lieu M. le Gentil : d’autres Aſtronomes en ont découvert par haſard, ſoit en travaillant à la détermination du lieu des Étoiles pour en former des Catalogues, ſoit en obſervant le cours des Comètes ; pluſieurs de ces Aſtronomes n’ont fait que les indiquer dans les conſtellations où elles ſe trouvoient, ſans en donner les poſitions exactes & une deſcription détaillée.

J’ai entrepris cet ouvrage en 1764, ſoit en obſervant celles qui étoient déjà connues, ſoit en en recherchant d’autres qui avoient échappé aux Aſtronomes depuis l’invention des lunettes : ce travail qui a été long & pénible me met en état de donner aujourd’hui à l’Académie un catalogue plus complet, plus précis & plus détaillé des Étoiles nébuleuſes, ouvrage qui manquoit peut-être à l’Aſtronomie.

La Comète de 1758, le 28 Août, étoit entre les cornes du Taureau, je découvris au-deſſus de la Corne méridionale, & à peu de diſtance de l’Étoile ζ de cette conſtellation, une lumière blanchâtre, alongée en forme de la lumière d’une bougie, ne contenant aucune Étoile. Cette lumière étoit à peu-près ſemblable à celles de la Comète que j’obſervai alors ; cependant elle étoit un peu plus vive, plus blanche & un peu plus alongée que celle de la Comète qui m’avoit toujours paru preſque ronde dans ſa chevelure, ſans apparence ni de queue ni de barbe. Le 12 Septembre de la même année, je déterminai la poſition de cette nébuleuſe, ſon aſcension droite fu conclue de 80d 0′ 33″, & ſa déclinaiſon de 21d 45′ 27″ boréale. Cette nébuleuſe eſt placée ſur la carte de la route apparente de la Comète de 1758a.

Le 11 Septembre 1760, je découvris dans la tête du Verſeau une belle nébuleuſe qui ne contient aucune étoile ; je l’examinai avec un bon téleſcope Grégorien de 30 pouces de foyer, qui groſſiſſoit cent quatre fois ; le centre en eſt brillant, & la nébuloſité qui l’environne eſt ronde ; elle reſſemble aſſez à la belle nébuleuſe qui ſe trouve entre la tête & l’arc du Sagittaire : elle peut avoir 4 minutes de diamètre d’un grand cercle ; on la voyoit très-bien avec une lunette ordinaire de 2 pieds : je comparai ſon paſſage au Méridien avec celui de α du Verſeau qui ſe trouvoit ſur le même parallèle ; ſon aſcension droite fut conclue de 320d 17′, & ſa déclinaison de 1d 47′ méridionale. La nuit du 26 au 27 de Juillet 1764, je revis cette nébuleuſe pour la ſeconde fois ; elle étoit la même, ayant les mêmes apparences. Cette nébuleuſe ſe trouve placée ſur la carte de la célèbre Comète de Halley, que j’obſervai à ſon retour en 1759b.

Depuis la découverte de cette nébuleuſe en 1760, ayant été curieux de parcourir tout ce qui avoit été publié ſur les Comètes ; je trouvai dans les Volumes de l’Académie de l’année 1746, un Mémoire de M. Maraldi, ſur la Comète vue cette année à Lauſanne par M. de Cheſeaux : M. Maraldi rapporte dans ce Mémoire la découverte de cette même nébuleuſe, qu’il aperçut pour la première fois le 11 de Septembre, en obſervant cette Comète. Voici ce qu’il en dit : « le 11 Septembre 1746, j’obſervai une nébuleuſe dont l’aſcension droite eſt de 320d 7′ 19″, & la déclinaiſon de 1d 55′ 38″ vers le midi, à-peu-près dans le même parallèle où devoit être la Comète : cette nébuleuſe eſt ronde, bien terminée & plus claire au milieu, elle occupe environ 4 ou 5 minutes de degré, & n’eſt environnée d’aucune étoile, même à une aſſez grande diſtance ; on n’en voyoit aucune dans toute l’ouverture de la lunette, ce qui me parut fort ſingulier ; car la plupart des étoiles qu’on appelle nébuleuſes sont environnées d’un grand nombre d’étoiles ; ce qui a fait juger que la blancheur que l’on y découvre, eſt l’effet de la lumière d’un amas d’étoiles trop petites pour être aperçues par les plus grandes lunettes : je pris d’abord cette nébuleuſe pour la Comète. »

Le 3 Mai 1764, en travaillant au catalogue des nébuleuſes, j’en ai découvert une entre le Bouvier & un des Chiens de chaſſe d’Hévélius, le plus méridional des deux, exactement entre la queue & les pattes de ce Chien, ſuivant les cartes de Flamſteed. J’ai obſervé cette nébuleuſe au Méridien, & l’ai comparée à μ du Bouvier ; ſon aſcension droite a été trouvée de 202d 51′ 19″, & ſa déclinaison de 29d 32′ 57″ boréale. Cette nébuleuſe que j’ai examinée avec un téleſcope Grégorien de 30 pouces de foyer, qui groſſiſſoit cent quatre fois, ne contient aucune étoile : le centre en eſt brillant, & la lumière ſe perd en diminuant ; elle eſt ronde, & peut avoir 3 minutes de degré en diamètre. On peut la voir par un beau ciel avec une lunette ordinaire d’un pied.

Le 8 Mai 1764, j’ai découvert une nébuleuſe près d’Antares, & ſur ſon parallèle, c’eſt une lumière qui a un peu d’étendue, qui eſt foible, & qu’on voit difficilement : en employant un bon téleſcope pour la voir on y aperçoit de très-petites étoiles. Son aſcension droite a été déterminée de 242d 16′ 56″, & ſa déclinaison de 25d 55′ 40″ méridionale.

La nuit du 23 au 24 Mai 1764, j’ai découvert une belle nébuleuſe dans la conſtellation du Serpent, près de l’étoile de ſixième grandeur ; la cinquième ſuivant le catalogue de Flamſteed. Cette nébuleuſe ne contient aucune étoile ; elle eſt ronde, & peut avoir de diamètre 3 minutes de degré ; on la voit très-bien, par un beau ciel, avec une lunette ordinaire d’un pied. J’ai obſervé cette nébuleuſe au Méridien, & l’ai comparée à l’étoile α du Serpent. Sa poſition en aſcension droite étoit de 226d 39′ 4″, & ſa déclinaiſon de 2d 57′ 16″ boréale. Le 11 Mars 1769, vers les quatre heures du matin, j’ai revu cette nébuleuſe avec un bon téleſcope Grégorien de 30 pouces, qui groſſiſſoit cent quatre fois, & je me ſuis aſſuré qu’elle ne contient aucune étoile.

La même nuit du 23 au 24 Mai, j’ai déterminé la poſition d’un amas de petites étoiles entre l’arc du Sagittaire & la queue du Scorpion : A la vue ſimple, cet amas ſemble former une nébuloſité ſans étoiles, mais le moindre inſtrument que l’on emploie pour l’examiner fait voir que ce n’eſt qu’un amas de petites étoiles, dont le diamètre peut avoir 15 minutes de degré : j’ai déterminé ſa poſition par ſon paſſage au Méridien, à peu de choſe près : ſon aſcenſion droite étoit de 261d 10′ 39″, & ſa déclinaiſon de 32d 10′ 34″ méridionale.

J’ai déterminé la même nuit la poſition d’un autre amas d’étoiles qui eſt plus conſidérable & d’une plus grande étendue : ſon diamètre pouvoit occuper 30 minutes de degré. Cet amas d’étoiles paroît auſſi à la vue ſimple comme une nébuloſité conſidérable : mais en l’examinant avec une lunette, la nébuloſité diſparoît, & on n’aperçoit qu’un amas de petites étoiles, parmi leſquelles il y en a quelques-unes qui ont plus de lumière : cet amas eſt peu éloigné du précédent ; il eſt entre l’arc du Sagittaire & la queue du Scorpion. J’obſervai au Méridien le paſſage du milieu de cet amas, & le comparai avec l’étoile ε du Sagittaire pour en déterminer la poſition : ſon aſcension droite étoit de 264d 30′ 24″, & ſa déclinaiſon de 34d 40′ 34″ méridionale.

J’ai pareillement déterminé, la même nuit, la poſition d’un petit amas d’étoiles que l’on voit ſous la forme d’une nébuleuſe, en le regardant avec une lunette ordinaire de 3 pieds ; mais en y employant un bon inſtrument on y remarque une grande quantité de petites étoiles : auprès de cet amas eſt une étoile aſſez brillante qui eſt environnée d’une lumière très-foible : c’est la neuvième étoile du Sagittaire, de ſeptième grandeur, ſuivant le catalogue de Flamſteed : cet amas paroît ſous une forme alongée qui s’étendroit du Nord-Eſt au Sud-Oueſt. J’observai ſa poſition par ſon paſſage au Méridien, comparé avec celui de l’étoile δ du Sagittaire, & je déterminai ſon aſcenſion droite de 267d 29′ 30″, & ſa déclinaiſon de 24d 21′ 10″ méridionale. Cet amas d’étoiles peut avoir d’étendue, du Nord-Eſt au Sud-Oueſt, environ 30 minutes de degré.

La nuit du 28 au 29 Mai 1764, j’ai déterminé la poſition d’une nouvelle nébuleuſe qui ſe trouve dans la jambe droite d’Ophiucus, entre les étoiles η & ρ de cette conſtellation; cette nébuleuſe ne contient aucune étoile ; je l’ai examinée avec un téleſcope Grégorien qui groſſiſſoit cent quatre fois ; elle eſt ronde, ſa lumière foible, & ſon diamètre eſt d’environ 3 minutes de degré : ſon aſcenſion droite eſt de 256d 20′ 36″, & ſa déclinaiſon de 18d 13′ 26″ méridionale.

La nuit du 29 au 30 Mai 1764, j’ai déterminé la poſition d’une nébuleuſe que j’ai découverte dans la ceinture d’Ophiucus, près de la trentième étoile de cette conſtellation, ſixième grandeur, ſuivant le catalogue de Flamſteed. Ayant examiné cette nébuleuſe avec un téleſcope Grégorien de 30 pouces qui groſſiſſoit cent quatre fois, je n’y vis aucune étoile; elle eſt ronde & belle, ſon diamètre eſt d’environ 4 minutes de degré; on la voit difficilement avec une lunette ordinaire d’un pied. Auprès de cette nébuleuſe on aperçoit une petite étoile téleſcopique. J’ai déterminé l’aſcenſion droite de cette nébuleuſe de 251d 12′ 6″, & ſa déclinaiſon de 3d 42′ 18″ méridionale. J’ai marqué cette nébuleuſe ſur la carte de la route apparente de la Comète que j’ai obſervée l’année dernière.

La nuit du 30 au 31 Mai 1764, j’ai découvert, près de l’étoile ϰ d’Antinoüs, un amas d’un grand nombre de petites étoiles que l’on aperçoit avec de bons inſtruments; j’y ai employé un téleſcope Grégorien qui groſſiſſoit cent quatre fois. Quand on l’examine avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi, cet amas d’étoiles reſſemble à une Comète; le centre en eſt brillant, c’eſt qu’il y a parmi ces petites étoiles une étoile de huitième grandeur; deux autres, une de la neuvième & de la dixième : cet amas eſt entre-mêlé d’une lumière foible, & ſon diamètre eſt d’environ 4 minutes de degré. J’ai déterminé ſa poſition en aſcenſion droite de 279d 35′ 43″, & ſa déclinaiſon de 6d 31′ 1″ méridionale.

M. Halley rapporte dans les Transactions Philoſophiques,

La même nuit du 30 au 31, j’ai découvert une nébuleuſe dans le Serpent, entre le bras & le côté gauche d’Ophiucus, ſuivant les cartes de Flamſteed : cette nébuleuſe ne contient aucune étoile; elle eſt ronde, ſon diamèter peut avoir 3 minutes de degré, ſa lumière eſt foible; on la voit très-bien avec une lunette ordinaire de 3 pieds. J’ai déterminé ſa poſition, en la comparant à l’étoile δ d’Ophiucus;, ſon aſcenſion droite a été conclue de 248d 43′ 10″, & ſa déclinaison de 1d 30′ 28″ méridionale. Je l’ai marquée ſur la carte de la route apparente de la Comète que j’ai obſervée l’année dernière. Près de cette nébuleuſe & au-deſſous d’elle, eſt une étoile de la neuvième grandeur.

La nuit du 1.er au 2 Juin 1764, j’ai découvert une nébuleuſe dans la ceinture d’Hercule, je me ſuis aſſuré qu’elle ne contient aucune étoile; l’ayant examinée avec un téleſcope Newtonien de quatre pieds & demi, qui groſſiſſoit ſoixante fois, elle eſt ronde, belle & brillante, le centre plus clair que les bords: on l’aperçoit avec une lunette ordinaire d’un pied, elle peut avoir de diamètre trois minutes de degré: elle eſt accompagnée de deux étoiles, l’une & l’autre de la neuvième grandeur, placées, l’une au-deſſus, l’autre au-deſſous de la nébuleuſe, & peu éloignées. J’ai déterminé ſa poſition par ſon paſſage au Méridien, comparé avec celui de l’étoile ε d’Hercule; ſon aſcenſion droite a été conclue de 248d 18′ 48″, & ſa déclinaiſon de 36d 54′ 44″ boréale.

Il eſt rapporté dans les Transactions Philosophiques,

La même nuit du 1.er au 2 Juin 1764, j’ai découvert une nouvelle nébuleuſe dans la draperie qui paſſe par le bras droit d’Ophiucus; ſur les cartes de Flamſteed elle ſe trouvoit ſur le parallèle de l’étoile ζ du Serpent: cette nébuleuſe n’eſt pas conſidérable, ſa lumière eſt foible, on la voit cependant bien avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi: elle eſt ronde, & ſon diamètre peut avoir 2 minutes de degré; au-deſſus d’elle & très-près eſt une petite étoile de la neuvième grandeur. Je n’ai employé pour voir cette nébuleuſe qu’une lunette ordinaire de 3 pieds & demi avec laquelle je n’y ai remarqué aucune étoile: peut-être qu’avec un plus grand inſtrument on pourroit en apercevoir. J’ai déterminé la poſition de cette nébuleuſe par ſon paſſage au Méridien, comparé à celui de γ d’Ophiucus, il en eſt réſulté pour ſon aſcenſion droite 261d 18′ 29″, & pour ſa déclinaiſon 3d 5′ 45″ méridionale. J’ai marqué cette nébuleuſe ſur la carte de la route apparente de la Comète que j’ai obſervée l’année dernière.

La nuit du 3 au 4 Juin 1764, j’ai découvert une nébuleuſe entre la tête de Pégaſe & celle du petit Cheval; elle eſt ronde, ſon diamètre eſt d’environ 3 minutes de degré, le centre en eſt brillant, je n’y ai diſtingué aucune étoile; l’ayant examinée avec un téleſcope Grégorien qui groſſiſſoit cent quatre fois, elle étoit peu élevée ſur l’horizon, & peut-être que vue à une plus grande hauteur on y apercevroit des étoiles : je l’ai comparée à l’étoile δ du petit Cheval; ſon aſcenſion droite a été conclue de 319d 40′ 19″, & ſa déclinaiſon de 10d 40′ 3″ boréale. J’ai marqué auſſi cette nébuleuſe ſur la carte de la route apparente de la Comète de 1764.

Dans les Mémoires de l’Académie de 1746, M. Maraldi parle de cette nébuleuſe. « J’ai aperçu, dit-il, entre l’étoile ε du Pégaſe & β du petit Cheval, une étoile nébuleuſe aſſez claire qui eſt compoſée de pluſieurs étoiles, dont j’ai déterminé l’aſcenſion droite de 319d 27′ 6″, & la déclinaiſon ſeptentrionale de 11d 2′ 22″ ».

La même nuit du 3 au 4 Juin, j’ai découvert un amas de petites étoiles, mêlée d’une foible lumière, proche la queue du Serpent, à peu de diſtance du parallèle de l’étoile ξ de cette conſtellation: cet amas peut avoir 8 minutes d’étendue de degré : avec une foible lunette, ces étoiles paroiſſent ſous la forme d’une nébuleuse ; mais en y employant un bon inſtrument on diſtingue ces étoiles, & on remarque de plus une nébuloſité qui tient à trois de ces étoiles. J’ai déterminé la poſition du milieu de cet amas; ſon aſcenſion droite étoit de 217d 15′ 3″, & ſa déclinaiſon de 13d 51′ 44″ méridionale.

La même nuit, j’ai découvert à peu de diſtance de l’amas d’étoiles dont je viens de parler, une traînée de lumière de cinq à ſix minutes de degré d’étendue, en forme de fuſeau, & à peu-près comme celle de la ceinture d’Andromède; mais d’une lumière très-foible, ne contenant aucune étoile; on en voit deux auprès qui ſont téleſcopiques & placées parallèlement à l’Équateur: par un beau ciel on aperçoit très-bien cette nébuleuſe avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi. J’ai déterminé ſa poſition en aſcenſion droite de 271d 45′ 48″, & ſa déclinaiſon de 16d 14′ 44″ méridionale.

La même nuit, j’ai découvert un peu au-deſſous de la nébuleuſe rapportée ci-deſſus, un amas de petites étoiles, environnées d’une légère nébuloſité; ſon étendue peut avoir 5 minutes de degré : ſes apparences ſont moins ſenſibles avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi que celles des deux précédentes: avec une telle lunette, cet amas d’étoiles paroît ſous la forme d’une nébuleuſe; mais en y employant un bon inſtrument, comme je l’ai fait, on y voit beaucoup de petites étoiles: d’après mes obſervations j’ai déterminé ſa poſition: ſon aſcenſion droite eſt de 271d 34′ 3″, & ſa déclinaiſon de 17d 13′ 14″ méridionale.

La nuit du 5 au 6 Juin 1764, j’ai découvert une nébuleuſe, placée ſur le parallèle d’Antares, entre le Scorpion & le pied droit d’Ophiucus : cette nébuleuſe eſt ronde & ne contient aucune étoile; je l’ai examinée avec un téleſcope Grégorien qui groſſiſſoit cent quatre fois, elle a environ 3 minutes de degré de diamètre: on la voyoit très-bien avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi. J’ai obſervé ſon paſſage au Méridien, & le comparant avec celui de l’étoile Antares : j’ai déterminé l’aſcenſion droite de cette nébuleuſe de 252d 1′ 45″, & ſa déclinaiſon de 25d 54′ 46″ méridionale. L’étoile connue la plus voiſine de cette nébuleuſe eſt la vingt-huitième de la conſtellation d’Ophiucus, ſuivant le catalogue de Flamſteed, de ſixième grandeur.

La même nuit j’ai déterminé la poſition de deux amas d’étoiles qui ſont près l’un de l’autre, un peu au-deſſus de l’Écliptique, entre l’arc du Sagittaire & le pied droit d’Ophiucus: l’étoile connue la plus voiſine de ces deux amas eſt la onzième de la conſtellation du Sagittaire, de ſeptième grandeur , ſuivant le catalogue de Flamſteed: les étoiles de ces deux amas ſont, de la huitième à la neuvième grandeur, environnées de nébuloſités. J’ai déterminé leurs poſitions. Aſcenſion droite du premier amas, 267d 4′ 5″, ſa déclinaiſon 22d 59′ 10″ méridionale. Aſcenſion droite du ſecond, 267d 31′ 35″; ſa déclinaiſon, 22d 31′ 25″ méridionale.

La même nuit du 5 au 6 Juin, j’ai obſervé une nébuleuſe placée un peu au-deſſous de l’écliptique, entre la tête & l’arc du Sagittaire, près de l’étoile de ſeptième grandeur, vingt-cinquième de cette conſtellation, ſuivant le catalogue de Flamſteed. Cette nébuleuſe ne m’a paru contenir aucune étoile, quoique je l’aie examinée avec un bon téleſcope Grégorien qui groſſiſſoit cent quatre fois: elle eſt ronde, & on la voit très-bien avec une lunette ordinaire de trois pieds & demi ; ſon diamètre est d’environ 6 minutes de degré. J’ai déterminé ſa poſition en la comparant à l’étoile λ du Sagittaire; ſon aſcenſion droite a été conclue de 275d 28′ 39″, & ſa déclinaiſon de 24d 6′ 11″ méridionale. Ce fut Abraham Ihle, Allemand, qui découvrit cette nébuleuſe en 1665, en obſervant Saturne. M. le Gentil l’a examinée auſſi, & il en a fait graver la configuration dans le volume des Mémoires de l’Académie, de l’année 1759, page 470. Il l’obſerva le 29 Août 1747, par un très-beau temps, avec une lunette de 18 pieds de longueur: il l’obſerva encore le 17 Juillet & en d’autres jours. « Elle m’a toujours paru, dit-il, très-irrégulière dans ſa figure, chevelue & répandant des eſpèces de rayons de lumière tout autour de ſon diamètre. »

La nuit du 20 au 21 Juin 1764, j’ai déterminé la poſition d’un amas de petites étoiles qui eſt placé entre l’extrémité de l’arc ſeptentrional du Sagitaire & le pied droit d’Ophiucus, très-près de l’étoile de ſixième grandeur, ſoixante-cinquième de cette dernière conſtellation, ſuivant le catalogue de Flamſteed: ces étoiles ſont très-près les unes des autres; il n’y en a qu’une qu’on puiſſe voir aiſément avec une lunette ordinaire de 2 pieds & demi, & qui tient à ces petites étoiles. Le diamètre de toutes eſt d’environ 15 minutes de degré. J’ai déterminé la poſition en comparant le milieu à l’étoile μ du Sagittaire: j’ai trouvé ſon aſcenſion droite de 265d 42′ 50″, & ſa déclinaiſon de 18d 45′ 55″, méridionale.

La même nuit, j’ai découvert ſur le même parallèle que l’amas d’étoiles dont je viens de parler & près de l’extrémité de l’arc du Sagittaire, dans la voie lactée, une nébuloſité conſidérable, d’environ un degré & demi d’étendue: dans cette nébuloſité il y a pluſieurs étoiles de différentes grandeurs ; la lumière qui eſt parmi ces étoiles eſt diviſée en plusieurs parties. J’ai déterminé à-peu-près la poſition du milieu de ce nuage de lumière; ſon aſcenſion droite eſt de 270d 26′, & ſa déclinaison de 18d 26′, méridionale.

La même nuit, j’ai déterminé la poſition d’un autre amas de petites étoiles dans le voiſinage des deux précédens, entre la tête & l’extrémité de l’arc du Sagittaire, & à-peu-pres ſur le même parallèle que les deux autres: l’étoile connue la plus voiſine eſt celle de ſixième grandeur, vingt-unième du Sagittaire, dans le catalogue de Flamſteed : cet amas eſt compoſé de petites étoiles que l’on voit difficilement avec une lunette ordinaire de 3 pieds; il ne contient aucune nébuloſité, & ſon étendue peut avoir 10 minutes de degré. J’ai déterminé ſa poſition en le comparant à l’étoile μ du Sagittaire; ſon aſcenſion droite a été trouvée de 274d 25′, & ſa déclinaiſon de 19d 5′ méridionale.

La même nuit, j’ai découvert un autre amas d’étoiles près de η & ο d’Antinoüs, parmi leſquelles il s’en trouve une qui eſt plus brillante que les autres: avec une lunette de trois pieds, il n’eſt pas poſſible de les diſtinguer, il faut y employer un fort inſtrument : je les voyois très-bien avec un téleſcope Grégorien qui groſſiſſoit cent quatre fois; parmi elles on ne voit aucune nébuloſité, mais avec une lunette de 3 pieds & demi ces étoiles paroiſſent n’en former qu’une ſeule, ſous la forme d’une nébuleuſe; le diamètre de cet amas peut avoir 2 minutes de degré. J’ai détemriné ſa position à l’égard de l’étoile ο d’Antinoüs, ſon aſcenſion droite eſt de 278d 5′ 25″, & ſa déclinaison de 9d 38′ 14″, méridionale.

Le 12 Juillet 1764, j’ai travaillé à la recherche des nébuleuſes, j’en ai découvert une dans la conſtellation du Renard, entre les deux pattes de devant, & très-près de l’étoile de cinquième grandeur, quatorzième de cette conſtellation, ſuivant le catalogue de Flamſteed; on la voit bien avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi. Je l’ai examinée avec un téleſcope Grégorien qui groſſiſſoit cent quatre fois: elle paroiſſoit ſous une forme ovale; elle ne contient aucune étoile; ſon diamètre eſt d’environ 4 minutes de degré. J’ai comparé cette nébuleuſe à l’étoile voiſine que j’ai nommée ci-deſſus ; ſon aſcenſion droite a été conclue de 297d 21′ 41″, & ſa déclinaiſon de 22d 4′ 0″, boréale.

La nuit du 26 au 27 du même mois, j’ai découvert une nébuleuſe dans la partie ſupérieure de l’arc du Sagittaire, à 1 degré environ de l’étoile λ de cette conſtellation, & peu éloignée de la belle nébuleuſe qui eſt entre la tête & l’arc : cette nouvelle peut être le tiers de l’ancienne, & ne contient aucune étoile, autant que j’en ai pu juger en l’examinant avec un bon téleſcope Grégorien qui groſſiſſoit cent quatre fois: elle eſt ronde, ſon diamètre eſt d’environ 2 minutes de degré; on la voit difficilement avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi de longueur. J’ai comparé le milieu à l’étoile λ du Sagittaire, & j’ai conclu ſon aſcenſion droite de 272d 29′ 30″, & ſa déclinaiſon de 24d 57′ 11″ méridionale.

La nuit du 29 au 30 Juillet 1764, j’ai découvert un amas de ſix ou ſept étoiles fort petites qui ſont au-deſſous de l’étoile γ du Cygne, & que l’on voit avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi ſous la forme d’une nébuleuſe. J’ai comparé cet amas à l’étoile γ, & j’ai déterminé ſa poſition en aſcenſion droite de 303d 54′ 29″, & ſa déclinaiſon de 37d 11′ 57″ boréale.

La nuit du 3 au 4 Août 1764, j’ai découvert une nébuleuſe au-deſſous de la queue du Capricorne, & très-près de l’étoile de ſixième grandeur, quarante-unième de cette conſtellation, ſuivant le catalogue de Flamſteed: on voit difficilement cette nébuleuſe avec une lunette ordinaire de 3 pieds ; elle eſt ronde, & je n’y ai vu aucune étoile: l’ayant examinée avec un bon téleſcope Grégorien qui groſſiſſoit cent quatre fois, elle peut avoir de diamètre 2 minutes de degré. J’ai comparé le centre à l’étoile ζ du Capricorne, cinquième grandeur, & j’ai déterminé ſa poſition en aſcenſion droite de 321d 46′ 18″, & ſa déclinaiſon de 24d 19′ 4″ méridionale. Cette nébuleuſe eſt marquée ſur la carte de la célèbre Comète de Halley que j’obſervai à ſon retour en 1759*.

Le ciel ayant été très-beau la nuit du 3 au 4 Août 1764, & la conſtellation d’Andromède étant près du Méridien, j’ai examiné attentivement la belle nébuleuſe de la ceinture d’Andromède, qui fut découverte en 1612 par Simon Marius, & qui a été obſervée depuis avec grand ſoin par différens Aſtronomes, & en dernier lieu par M. le Gentil qui en a donné une deſcription fort ample & détaillée dans le volume des Mémoires de l’Académie de 1759, page 453, avec un deſſin de ſes apparences. Je ne rapporterai ici que ce que j’en ai écrit dans mon Journal: j’ai employé différens inſtrumens pour examiner cette nébuleuſe, & ſur-tout un excellent téleſcope Grégorien de 30 pouces de foyer, le grand miroir ayant 6 pouces de diamètre & groſſiſſant cent quatre fois celui des objets: le milieu de cette nébuleuſe paroiſſoit aſſez clair avec cet inſtrument, ſans aucune apparence d’étoiles; la lumière alloit en diminuant juſqu’à s’éteindre; elle reſſembloit à deux cônes ou pyramides de lumière oppoſés par leur baſe, dont l’axe étoit dans la direction du Nord-Oueſt au Sud-Eſt; les deux pointes de lumière ou les deux ſommets étoient à-peu-près éloignés l’un de l’autre de 40 minutes de degré; je dis à-peu-près, à cauſe de la difficulté de ſaiſir ces deux extrémités. La baſe commune des deux pyramides étoit de 15 minutes: ces meſures ont été priſes avec un téleſcope Newtonien de 4 pieds & demi de foyer, garni d’un micromètre à fil de ſoie. Avec le même inſtrument j’ai comparé le milieu ou le ſommet des deux cônes de lumière à l’étoile γ d’Andromède de quatrième grandeur qui en étoit fort près, & à peu de diſtance de ſon parallèle. De ces obſervations, j’ai conclu l’aſcension droite du milieu de cette nébuleuſe de 7d 26′ 32″, & ſa déclinaiſon de 39d 9′ 32″ boréale. Depuis quinze ans que j’ai vu & obſervé cette nébuleuſe, je n’ai remarqué aucun changement dans ſes apparences; l’ayant toujours aperçue ſous la même forme.

J’ai examiné la même nuit, & avec les mêmes inſtrumens, la petite nébuleuſe qui eſt au-deſſous & à quelques minutes de celle de la ceinture d’Andromède. M. le Gentil la découvrit le 29 Octobre 1749. Je la vis pour la première fois en 1757. Lorſque j’examinai l’ancienne, je ne connoiſſois pas alors la découverte qu’en avoit faite M. le Gentil, quoiqu’il l’eût publiée dans le ſecond volume des Mémoires des Sçavans étrangers, page 137. Voici ce que je trouve écrit dans mon journal en 1764. Cette petite nébuleuſe eſt ronde & peut avoir de diamètre 2 minutes de degré: entre cette petite nébuleuſe & celle de la ceinture on voit deux petites étoiles téleſcopiques. En 1757, je fis un deſſin de cette nébuleuſe, ainſi que de l’ancienne, & ne n’y ai trouvé aucun changement à chaque fois que je l’ai revue: on voit difficilement cette nébuleuſe avec une lunette ordinaire de trois pieds & demi; ſa lumière eſt plus foible que celle de l’ancienne, & ne contient aucune étoile. Par le paſſage de cette nouvelle nébuleuſe au Méridien, comparé avec celui de l’étoile γ d’Andromède, j’ai déterminé ſa poſition en aſcenſion droite de 7d 27′ 32″, & ſa déclinaiſon de 38d 45′ 34″ boréale.

La nuit du 25 au 26 Août 1764, j’ai découvert une nébuleuſe entre la tête du Poiſſon boréal & le grand Triangle à peu de distance d’une étoile qui n’étoit pas connue, de ſixième grandeur, dont j’ai déterminé la poſition; l’aſcenſion droite de cette étoile étoit de 22d 7′ 13″, & ſa déclinaiſon de 29d 54′ 10″ boréale: auprès de cette étoile, il y en avoit une autre qui eſt la première du Triangle, déſignée ſous la lettre b. Flamſteed la marque, dans ſon catalogue, de la ſixième grandeur; elle eſt moins belle que celle dont je viens de donner la poſition, & on doit la mettre au rang des étoiles de la huitième claſſe. La nébuleuſe eſt une lumière blanchâtre de 15 minutes de diamètre, d’une denſité preſqu’égale par-tout, cependant un peu plus lumineuſe aux deux tiers de ſon diamètre; elle ne contient aucune étoile: on la voit difficilement avec une lunette ordinaire d’un pied. Je l’ai comparée à l’étoile α du Triangle, & à celle dont je viens de rapporter la poſition. J’ai trouvé l’aſcenſion droite de cette nébuleuse de 20d 9′ 17″, & ſa déclinaiſon de 29d 32′ 25″ boréale.

La même nuit du 25 au 26, j’ai déterminé la poſition d’un amas de petites étoiles entre la tête de Méduſe & le pied gauche d’Andromède, preſque ſur le parallèle de l’étoile γ de cette dernière conſtellation. Avec une lunette ordinaire de 3 pieds, on diſtingue ces étoiles; l’amas peut avoir 15 minutes d’étendue. J’en ai déterminé la poſition à l’égard de l’étoile β de la tête de Méduſe; ſon aſcenſion droite a été conclue de 36d 51′ 37″, & ſa déclinaiſon de 41d 39′ 32″ boréale.

La nuit du 30 au 31 Août 1764, j’ai obſervé un amas de très-petites étoiles, près du pied gauche de Caſtor, à peu de diſtance des étoiles μ & η de cette conſtellation. En examinant cet amas d’étoiles avec une lunette ordinaire de 3 pieds, il ſemble qu’il renferme de la nébuloſité; mais l’ayant examiné avec un bon téleſcope Grégorien qui groſſiſſoit cent quatre fois, j’ai remarqué que ce n’eſt qu’un amas de petites étoiles, parmi leſquelles il y en a quelques-unes qui ont plus de lumière; ſon étendue peut avoir 20 minutes de degré. J’ai comparé le milieu à l’étoile η de Caſtor; ſon aſcenſion droite a été conclue de 88d 40′ 9″, ?& ſa déclinaiſon de 24d 33′ 30″ boréale.

La nuit du 2 au 3 Septembre 1764, j’ai déterminé la poſition d’un amas d’étoiles dans le Cocher, près de l’étoile φ de cette conſtellation. Avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi, on a de la peine à diſtinguer ces petites étoiles; mais en y employant un plus fort inſtrument on les voit très-bien; elles ne renferment entr’elles aucune nébuloſité: leur étendue eſt d’environ 9 minutes de degré. J’ai comparé le milieu à l’étoile φ du Cocher, & j’ai déterminé ſa poſition; ſon aſcenſion droite étoit de 80d 11′ 42″, & ſa déclinaiſon de 34d 8′ 6″ boréale.

La même nuit, j’ai obſervé un ſecond amas de petites étoiles qui n’étoit pas bien éloigné du précédent, près de la jambe droite du Cocher & ſur le parallèle de l’étoile χ de cette conſtellation: les étoiles en ſont plus petites que celles de l’amas précédent: elles ſont auſſi plus voiſines les unes des autres, & renferment une nébuloſité. Avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi, on a de la peine à y voir des étoiles; mais on les diſtingue avec un inſtrument d’un plus grand effet. J’ai déterminé la poſition du milieu de cet amas, qui peut avoir d’étendue 8 à 9 minutes de degré: ſon aſcenſion droite étoit de 84d 15′ 12″, & ſa déclinaiſon de 32d 11′ 51″ boréale.

La nuit du 25 au 26 Septembre 1764, j’ai découvert un amas de petites étoiles dans le Cocher, près de l’étoile σ de cette conſtellation, peu éloigné des deux amas précédens: celui-ci eſt de figure carrée, & ne contient aucune nébuloſité, ſi on l’examine avec un bon inſtrument: ſon étendue peut avoir 15 minutes de degré. J’ai déterminé ſa poſition: ſon aſcenſion droite étoit de 78d 10′ 12″, & ſa déclinaiſon 36d 11′ 51″ boréale.

La nuit du 24 au 25 Octobre 1764, j’ai obſervé un amas d’étoiles près de la queue du Cygne: on les diſtingue avec une lunette ordinaire de 3 pieds & demi; elles ne renferment aucune nébuloſité; ſon étendue peut occuper un degré de grand cercle. Je l’ai comparée à l’étoile α du Cygne, & j’ai trouvé ſa poſition en aſcenſion droite de 320d 57′ 10″, & ſa déclinaiſon de 47d 25′ 0″ boréale.

La même nuit du 24 au 25 Octobre, j’ai recherché la nébuleuſe qui eſt au-deſſus du dos de la grande Ourſe, indiquée dans le livre de la Figure des Astres, ſeconde édition: elle devoit avoir, en 1660, 183d 32′ 41″ d’aſcension droite, & 60d 20′ 33″ de déclinaiſon boréale. J’ai trouvé par le moyen de cette poſition deux étoiles très-près l’une de l’autre & d’égale grandeur, environ de la neuvième claſſe, placées à la naiſſance de la queue de la grande Ourse: on a de la peine à les diſtinguer avec une lunette ordinaire de 6 pieds. Voici leurs poſitions; aſcenſion droite, 182d 45′ 40″, & 59d 23′ 50″ de déclinaiſon boréale. Il y a lieu de préſumer qu’Hévélius aura pris ces deux étoiles pour une nébuleuſe.

La nuit du 16 au 17 Janvier 1765, j’ai obſervé au-deſſous de Sirius & près de l’étoile ρ du grand Chien un amas d’étoiles; en les examinant avec une lunette de nuit, cet amas paroît nébuleux; ce n’eſt cependant qu’un amas de petites étoiles. J’ai comparé le milieu à l’étoile connue la plus voiſine, & j’ai trouvé ſon aſcenſion droite de 98d 58′ 12″, & ſa déclinaiſon 20d 33′ 0″ boréale.

J’ai examiné un grand nombre de fois la nébuleuſe de l’épée d’Orion, que Huygens découvrit en l’année 1656, & qui en a donné un deſſin dans l’Ouvrage qu’il a publié en 1659, ſous le titre Syſtema Saturnium. Elle a été obſervée depuis par différens Aſtronomes. M. Derham, dans un Mémoire imprimé dans les Tranſactions Philoſophiques,

A la vue ſimple, on voit dans le Cancer une nébuloſité considérable: ce n’eſt qu’un amas de pluſieurs étoiles ne ſe confondent à la vue ſimple qu’à cauſe de leur grande proximité. La poſition en aſcenſion droite d’une de ces étoiles, de celle que Flamſteed déſigne par la lettre c, réduite au 4 Mars 1769, ſeroit de 126d 50′ 30″, pour ſon aſcenſion droite, & 20d 31′ 38″ de déclinaison boréale. Cette poſition eſt déduite de celle qu’en a donnée Flamſteed dans ſon catalogue. On pourroit dire de même des Pléïades, en rapportant leur poſition à celle de l’étoile η, que leur aſcenſion droite ſeroit, le 4 Mars 1769, de 53d 27′ 4″, & leur déclinaiſon de 23d 22′ 41″ boréale.

Voilà le travail que j’ai fait ſur les étoiles nébuleuſes: j’aurois déſiré qu’un Planiſphère accompagnât ce Mémoire, ſur lequel j’aurois repréſenté ces nébuleuſes avec les amas d’étoiles que j’ai obſervés; ouvrage qui auroit répandu un plus grand jour ſur cette partie de l’Aſtronomie : d’autant plus que je ſuis en état d’en donner les configurations, ayant eu ſoin de les deſſiner à chaque fois que je les ai obſervées, ce qui ſeroit utile pour les obſerver dans la ſuite des temps, & pour reconnoître ſi elles ne ſont pas ſujettes à quelques changements.

Nébuleuses découvertes par différens Aſtronomes,

& que j’ai cherché inutilement.

Hévélius, dans ſon Prodrome d’Aſtronomie, rapporte la poſition d’une nébuleuſe placée ſur le ſommet de la tête d’Hercule, ayant 252d 24′ 3″ d’aſcenſion droite, avec 13d 18′ 37″ de déclinaiſon boréale.

Le 20 Juin 1764, par un beau ciel, j’ai cherché cette nébuleuſe ſans pouvoir la découvrir.

Hévélius, dans le même ouvrage, rapporte les poſitions de quatre nébuleuſes, une dans le front du Capricorne, la ſeconde précédant l’œil, la troiſième ſuivant la ſeconde, & la quatrième au-deſſus de celle-ci, & attenant l’œil du Capricorne; M. de Maupertuis a rapporté la poſition de ces quatre nébuleuſes, dans ſon Diſcours ſur la figure des Aſtres, ſeconde édition, page 109. M. Derham en parle auſſi dans un Mémoire imprimé dans les Tranſactions philoſophiques,

J’ai cherché ces nébuleuſes, ſavoir le 27 Juillet, le 3 Août, les 17 & 18 Octobre 1764; il ne me fut pas poſſible de les apercevoir, & je doute qu’elles exiſtent.

Dans le même ouvrage, Hévélius rapporte la poſition de deux autres nébuleuſes, une en-deçà de l’étoile au-deſſus de la queue du Cygne, & l’autre au-delà de la même étoile.

Les 24 & 28 Octobre 1764, j’ai cherché avec ſoin ces deux nébuleuſes ſans pouvoir les découvrir; le ciel étoit ſerein & la conſtellation du Cygne au méridien: j’ai bien obſervé à l’extrémité de la queue du Cygne, près de l’étoile π, un amas de petites étoiles; mais la détermination que j’en ai faite eſt différente de celle qu’Hévélius rapporte dans ſon ouvrage.

Hévélius rapporte auſſi dans ſon ouvrage, la poſition d’une nébuleuſe, placée à l’oreille de Pégaſe.

J’ai cherché cette nébuleuſe par un beau ciel, la nuit du 24 au 25 Octobre 1764, & je n’ai pu la découvrir.

M. de la Caille, dans un Mémoire ſur les Étoiles nébuleuſes du pôle auſtral, imprimé dans les Volumes de l’Académie de 1755, page 194, rapporte la poſition d’une nébuleuſe, qui reſſemble, dit-il, à un petit noyau de Comète, ſon aſcenſion droite étant, pour le 1.er Janvier 1752, de 18h 13′ 41″, & ſa déclinaiſon de 33d 37′ 5″, auſtrale.

Le 27 Juillet 1764, par un ciel entièrement ſerein, j’ai cherché avec ſoin cette nébuleuſe & inutilement.

Dans le même Mémoire, M. de la Caille rapporte la poſition d’une autre nébuleuſe qui reſſemble, dit-il, à un noyau obſcur d’une groſſe Comète; ſa poſition étant au 1.er Janvier 1752, de 19d 24′ 20″ d’aſcenſion droite, & 31d 29′ 0″ de déclinaiſon auſtrale.

Le 29 Juillet 1764, le ciel étoit ſerein; mais il y avoit un peu de vapeurs à l’horizon, j’ai cherché cette nébuleuſe ſans pouvoir la découvrir.

M. Caſſini rapporte dans ſes Élémens d’Aſtronomie, page 79, que ſon père découvrit une nébuleuſe dans l’eſpace qui eſt entre le grand Chien & le petit Chien, qui eſt une des plus belles qu’on voie par la lunette.

J’ai cherché pluſieurs fois cette nébuleuſe, par un ciel ſerein, ſans pouvoir la découvrir; il y a lieu de préſumer que c’étoit une Comète qui commençoit ou qui ceſſoit de paroître, puiſque rien ne reſſemble tant à une étoile nébuleuſe, qu’une Comète qui commence à être viſible aux inſtrumens.

Table des Nébuleuſes, ainſi que des amas d’Étoiles, que l’on découvre

parmi les Étoiles fixes ſur l’horizon de Paris; obſervées à l’Obſervatoire

de la Marine.

| A n n é e s & J o u r s. | A s c e n s i o n droite. | D é c l i n a i s o n. | Diam. | I n d i c a t i o n d e s N é b u l e u s e s & amas d’Étoiles. | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| d. | m. | s | d. | m. | s. | d. | m. | |||||

Messier 1 1758. | Sept. | 12 | 80. | 0. | 33 | 21. | 45. | 27. | B. | . . | . . | nébuleuſe placée au-deſſus de la corne méridionale du Taureau. |

Messier 2 1760. | Sept. | 11 | 320. | 17. | 0 | 1. | 47. | 0. | A. | 0. | 4 | nébuleuſe ſans étoile, dans la tête du Verſeau. |

Messier 3 1764. | Mai... | 3 | 202. | 51. | 19 | 29. | 32. | 57. | B. | 0. | 3 | nébuleuſe ſans étoile, entre la queue & les pattes d’un des Chiens de chaſſe d’Hévélius |

Messier 4 | 8 | 242. | 16. | 56 | 25. | 55. | 40. | A. | 0. | 2½ | amas de très - petites étoiles , près d’Antarès & ſur ſon parallèle. | |

Messier 5 | 23 | 226. | 39. | 4 | 2. | 57. | 16. | B. | 0. | 3 | belle nébuleuſe ſans étoile , entre le Serpent & la Balance , près de l’étoile de 6.e grandeur, cinquième du Serpent, ſuivant le catalogue de Flamſteed. | |

Messier 6 1764. | Mai. | 23 | 261. | 10. | 39 | 32. | 10. | 34. | A. | 0. | 15 | amas de petites étoiles entre l’arc du Sagittaire & la queue du Scorpion. |

Messier 7 | 23 | 264. | 30. | 24 | 34. | 40. | 34. | A. | 0. | 30 | amas d’étoiles, peu éloigné du précédent, entre l’arc du Sagittaire & la queue du Scorpion. | |

Messier 8 | 23 | 267. | 29. | 30 | 24. | 21. | 10. | A. | 0. | 30 | amas d’étoiles entre l’arc du Sagittaire & le pied droit d’Ophiucus; cet amas contient l’étoile de 7.e grandeur, la 9.e du Sagittaire, ſuivant le catalogue de Flamſteed. | |

Messier 9 | 28 | 256. | 20. | 36 | 18. | 13. | 26. | A. | 0. | 3 | nébuleuſe ſans étoile, dans la jambe droite d’Ophiucus, entre les étoiles η & ρ de cette conſtellation. | |

Messier 10 | 29 | 251. | 12. | 6 | 3. | 42. | 18. | A. | 0. | 4 | nébuleuſe ſans étoile, dans la ceinture d’Ophiucus, près de la 30.e étoile de cette conſtellation, ſuivant Flamſteed. | |

Messier 11 | 30 | 279. | 35. | 43 | 6. | 31. | 1. | A. | 0. | 4 | amas d’un grand nombre de petites étoiles, près de l’étoile k d’Antinoüs. | |

Messier 12 | 30 | 248. | 43. | 10 | 1. | 30. | 28. | A. | 0. | 3 | nébuleuſe ſans étoile, dans le Serpent, entre le bras & le côté gauche d’Ophiucus. | |

Messier 13 | Juin | 1 | 248. | 18. | 48 | 36. | 54. | 44. | B. | 0. | 3 | nébuleuſe ſans étoile, dans la ceinture d’Hercule, à 2 degrés au-deſſous de l’étoile η de cette conſtellation. |

Messier 14 | 1 | 261. | 18. | 29 | 3. | 5. | 45. | A. | 0. | 2 | nébuleuſe ſans étoile dans la draperie qui paſſe par le bras droit d’Ophiucus, ſur le parallèle de l’étoile ζ du Serpent. | |

Messier 15 | 3 | 319. | 40. | 19 | 10. | 40. | 3. | B. | 0. | 3 | nébuleuſe ſans étoile, entre les têtes de Pégaſe & du petit Cheval. | |

Messier 16 | 3 | 271. | 15. | 3 | 13. | 51. | 44. | A. | 0. | 8 | amas de petites étoiles mêlées de nébuloſités, proche la queue du Serpent, à peu de diſtance du parallèle de l’étoile ξ de cette conſtellation. | |

Messier 17 1764. | Juin. | 3 | 271. | 45. | 48 | 16. | 14. | 44. | A. | 0. | 5 | traînée de lumière ſans étoile, peu éloignée de l’amas d’étoiles précédent. |

Messier 18 | 3 | 271. | 34. | 3 | 17. | 13. | 14. | A. | 0. | 5 | amas de petites étoiles, qui contient une légère nébuloſité, un peu au-deſſous de la traînée de lumière dont on vient de parler. | |

Messier 19 | 5 | 252. | 1. | 45 | 25. | 54. | 46. | A. | 0. | 3 | nébuleuse ſans étoile, ſur le parallèle d’Antarès, entre le Scorpion & le pied droit d’Ophiucus. | |

Messier 20 | 5 | 267. | 4. | 5 | 22. | 59. | 10. | A. | . . | . . | amas d’étoiles un peu au - deſſus de l’Écliptique, entre l’arc du Sagittaire & le pied droit d’Ophiucus. | |

Messier 21 | 5 | 267. | 31. | 35 | 22. | 31. | 25. | A. | . . | . . | amas d’étoiles près du précédent. | |

Messier 22 | 5 | 275. | 28. | 39 | 24. | 6. | 11. | A. | 0. | 6 | nébuleuſe ſans étoile, entre l’arc & la tête du Sagittaire. | |

Messier 23 | 20 | 265. | 42. | 50 | 18. | 45. | 55. | A. | 0. | 15 | amas d’étoiles entre l’extrémité de l’arc du Sagittaire & le pied droit d’Ophiucus, très - près de l’étoile 65.e d’Ophiucus, ſuivant le catalogue de Flamſteed. | |

Messier 24 | 20 | 270. | 26. | 0 | 18. | 26. | 0. | A. | 1. | 30 | amas d’étoiles qui contient beaucoup de nébuloſité près de l’extrémité de l’arc du Sagittaire, ſur le parallèle de l’amas précédent. | |

Messier 25 | 20 | 274. | 25. | 0 | 19. | 5. | 0. | A. | 0. | 10 | amas de petites étoiles dans le voiſinage des deux précédens, entre la tête & l’extrémité de l’arc du Sagittaire : cet amas ne contient aucune nébuloſité. | |

Messier 26 | 20 | 278. | 5. | 25 | 9. | 38. | 14. | A. | 0. | 2 | amas d’étoiles près des deux étoiles connues n & o d’Antinoüs ; elles ne renferment aucune nébuloſité. | |

Messier 27 | Juillet | 12 | 297. | 21. | 41 | 22. | 4. | 0. | B. | 0. | 4 | nébuleuſe ſans étoiles dans le Renard, entre les deux pattes de devant & très-près de la 14.e étoile de cette conſtellation, ſuivant Flamſteed. |

Messier 28 | 27 | 272. | 29 | 30 | 24. | 57. | 11. | A. | 0. | 2 | nébuleuſe ſans étoile, placée à un degré environ de l’étoile λ du Sagittaire, & peu éloignée de la belle nébuleuſe qui eſt entre la tête & l’arc. | |

Messier 29 1764. | Juill. | 29 | 303. | 54. | 29 | 37. | 11. | 57. | B. | . . | . . | amas de ſix à ſept étoiles fort petites, placées au-deſſous de l’étoile γ du Cygne. |

Messier 30 | Août | 3 | 321. | 46. | 18 | 24. | 19. | 4. | A. | 0. | 2 | nébuleuſe ſans étoile, près de la 41.e étoile qui eſt au-deſſous de la queue du Capricorne , ſuivant Flamſteed. |

Messier 31 | 3 | 7. | 26. | 32 | 39. | 9. | 32. | B. | 0. | 40 | la belle nébuleuſe de la ceinture d’Andromède. | |

Messier 32 | 3 | 7. | 27. | 32 | 38. | 45. | 34. | B. | 0 | 2 | petite nébuleuſe ſans étoile, qui eſt au-deſſus & peu éloignée de celle de la ceinture d’Andromède. | |

Messier 33 | 25 | 20. | 9. | 17 | 29. | 32. | 25. | B. | 0. | 15 | nébuleuſe ſans étoile, entre la tête du Poiſſon boréal & le grand Triangle, à peu de diſtance d’une étoile nouvelle de 6.e grandeur & de l’étoile b du Triangle, ſuivant Flamſteed. | |

Messier 34 | 25 | 36. | 51. | 37 | 41. | 39. | 32. | B. | 0. | 15 | amas de petites étoiles entre la tête de Méduſe & le pied gauche d’Andromède, à peu de diſtance du parallèle de l’étoile γ de cette conſtellation. | |

Messier 35 | 30 | 88. | 40. | 9 | 24. | 33. | 30. | B. | 0. | 20 | amas de petites étoiles près du pied gauche de Caſtor, à peu de distance des étoiles μ & n de cette conſtellation. Cet amas ne contient aucune nébuloſité. | |

Messier 36 | Sept. | 2 | 80. | 11. | 42 | 34. | 8. | 6. | B. | 0. | 9 | amas d’étoiles dans le Cocher, près de l’étoile φ de cette conſtellation : elles ne ſont mêlées d’aucune nébuloſité. |

Messier 37 | 2 | 84. | 15. | 12 | 32. | 11. | 51. | B. | 0. | 9 | amas de petites étoiles, peu éloigné du précédent, & ſur le parallèle de l’étoile χ du Cocher. | |

Messier 38 1764. | Sept. | 25 | 78. | 10. | 12 | 36. | 11. | 51. | B. | 0. | 15 | amas de petites étoiles, près de l’étoile σ du Cocher, & peu éloigné des deux amas précédens. |

Messier 39 | Octobre | 24 | 320. | 57. | 10 | 47. | 25. | 0. | B. | 1. | 0 | amas d’étoiles près de la queue du Cygne : il ne contient aucune nébuloſité. |

Messier 40 | 24 | 182. | 45. | 30 | 59. | 23. | 50. | B. | . . | . . | deux étoiles très-près l’une de l’autre, placées à la naiſſance de la queue de la grande Ourſe. | |

Messier 41 1765. | Janv. | 16 | 98. | 58. | 12 | 20. | 33. | 0. | A. | . . | . . | amas d’étoiles au-deſſous de Sirius, & près de l’étoile p du grand Chien. |

Messier 42 1769. | Mars | 4 | 80. | 59. | 40 | 5. | 34. | 6. | A. | . . | . . | poſition de l’étoile θ de l’épée d’Orion, qui ſe trouve au milieu de la nébuleuſe de cette conſtellation. |

Messier 43 | 4 | 81. | 3. | 0 | 5. | 26. | 37. | A. | . . | . . | poſition de la petite étoile qui eſt au-deſſus de la nébuleuſe d’Orion, & qui eſt environnée d’une foible lumière. | |

Messier 44 | 4 | 126. | 50. | 30 | 20. | 31. | 38. | B. | . . | . . | amas d’étoiles connu ſous le nom de la nébuleuſe du Cancer : la poſition rapportée eſt l’étoile ε. | |

Messier 45 | 4 | 53. | 27. | 4 | 23. | 22. | 41. | B. | . . | . . | amas d’étoiles connu ſous le nom des Pléïades : la poſition rapportée eſt celle de l’étoile Alcyone. | |

Addition à ce Mémoire.

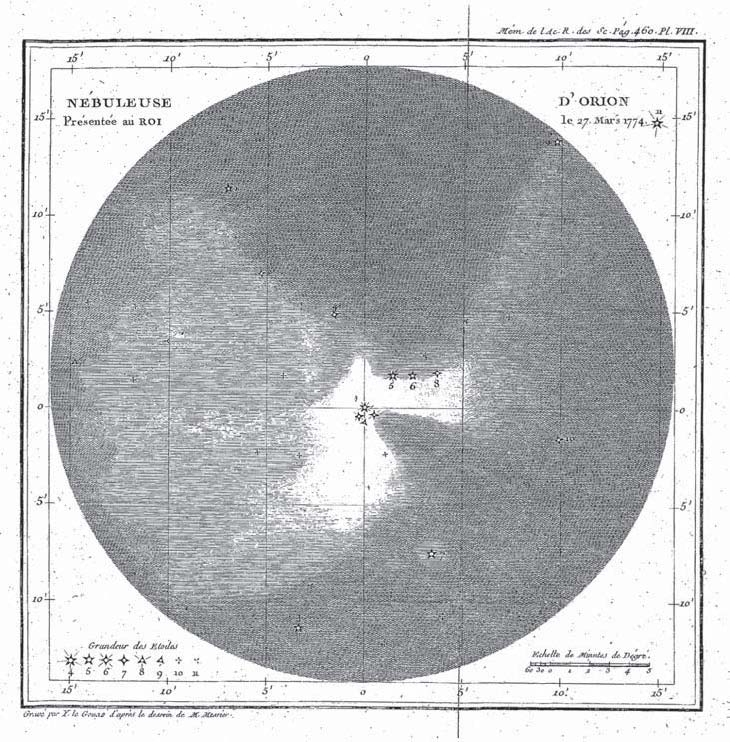

Nébuleuſe d’Orion.

Le deſſin de la nébuleuſe d’Orion, que je préſente à l’Académie a été tracé avec le plus de ſoin qu’il m’a été poſſible. La nébuleuſe y eſt repréſentée telle que je l’ai vue pluſieurs fois avec une excellente lunette achromatique de trois pieds & demi de foyer, à triple objectif, portant 40 lignes d’ouverture, & qui groſſiſſoit ſoixante-huit fois. Cette lunette faite à Londres par Dollond, appartient à M. le Préſident de S * *

J’ai examiné cette nébuleuſe avec la plus grande attention, par un ciel entièrement ſerein; ſavoir,

Les 25 & 26 Février 1773. Orion au Méridien.

Le 19 Mars, entre 8 & 9 heures du ſoir.

Le 23, entre 7 & 8 heures.

Les 25 & 26 du même mois, à la même heure.

Ces Obſervations combinées & les deſſins rapprochés les uns des autres, m’ont mis à même de rendre avec ſoin & préciſion ſa forme & ſes apparences.

Ce deſſin servira à reconnoître, dans la ſuite des temps, ſi cette nébuleuſe eſt ſujette à quelques changemens. Il y auroit déjà lieu de le préſumer ; car, ſi on compare ce deſſin avec ceux donnés par M.rs Huygens, Picard, Mairan & avec le Gentil, on y trouvera un changement tel qu’on auroit peine à ſe figurer que ce fût la même. Je ferai ces obſervations dans la ſuite avec la meme lunette & le même groſſiſſement.

Dans la Figure que je donne, le cercle repréſente le champ de la lunette dans ſa veritable ouverture; elle contenoit la Nébuleuſe & trente Étoiles de différentes grandeurs. La Figure eſt renverſée, comme la donne l’inſtrument; on y reconnoîtra aiſément l’étendue & les limites de cette nébuleuſe, la difference ſenſible de ſa lumière la plus claire, ou la plus apparente d’avec celle qui ſe confond inſenſiblement avec le fond du ciel.

Le jet de lumière, dirigé de l’étoile

M. de Mairan, dans son Traité de l’Aurore Boréale, parle de l’Étoile

La nuit du 14 au 15 Octobre 1764, par un ciel ſerein, je déterminai à égard de θ de la nébuleuſe, la poſition des étoiles les plus apparentes en aſcenſion droite & déclinaiſon, par le moyen d’un micromètre adapté à un téleſcope newtonien de 4 pieds ½ de longueur. Ces étoiles ſont au nombre de dix; je les ai rapportées ſur le deſſin contenu dans le champ de la lunette; & une onzième laquelle eſt hors du cercle.

Il ſera aiſé de reconnoître les Étoiles de cette Table ſur la figure, ſoit par les numéros rapportés ſur chacune, ſoit par lesdifférences d’aſcenſion droite & de déclinaiſon à l’égard de θ, ayant diviſé la figure de 5 minutes en 5 minutes de degrées.

Leſ poſitions des étoiles qui n’ont point de numéros ont été fixées par des alignemens pris entr’elles à l’eſtime. On ſaiſira facilement auſſi la grandeur des Étoiles par le modèle que je rapporte ſur la figure.

Celles de la dixième & de la onzième grandeur ſont abſolument téleſcopiques & fort difficiles à trouver.

© 2025 Astronomie‑Québec / Pierre Paquette